Im Jahr 2023 starteten wir ein soziokulturelles Vorhaben mit Bewohner:innen von Gemeinschaftsunterkünften, um zentrale Fragen des Zusammenlebens und der Gestaltung von Gemeinschaften zu erforschen. Dabei wollten wir verstehen, wie Nachbarschaft innerhalb der Unterkünfte erlebt wird und welche Bedeutung die Kultur des Teilens für das soziale Miteinander hat.

Das Leben auf engem Raum und in den besonderen Gegebenheiten von Gemeinschaftsunterkünften, oft in Form sogenannter Containerdörfer, stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. Schnell wurde deutlich, dass nicht nur die räumlichen Gegebenheiten, sondern auch sprachliche, soziale und mentale Barrieren sowie Macht- und Diskriminierungsverhältnisse die Entwicklung einer offenen und lebendigen Gemeinschaftskultur erschweren.

Diese Erkenntnisse führten zu einem intensiven Austausch mit den Bewohner:innen und bildeten die Grundlage für das Projekt „Fliegende Nachbarschaften“. Im Mittelpunkt standen die Fragen: Wie können in den engen und besonderen Gegebenheiten von Gemeinschaftsunterkünften Räume entstehen, die individuelle Rückzugsorte und gemeinschaftsfördernde Orte zugleich bieten? Wie können künstlerische und bauliche Interventionen soziale Barrieren überwinden und das Miteinander stärken, ohne Menschen zu überfordern? Und wie können solche Prozesse so gestaltet werden, dass sie die Vielfalt der Bedürfnisse, Perspektiven und alltäglichen Realitäten der Bewohner:innen berücksichtigen?

Zwischen Mai und Oktober 2024 setzten wir diese Überlegungen in der Geflüchtetenunterkunft am Columbiadamm um, die ein Zuhause für fast 800 Menschen und Haustiere ist. Mit dem Ziel, Orte zu schaffen, die nicht nur funktional, sondern auch gemeinschaftsfördernd wirken, entwickelten und bauten wir in enger Zusammenarbeit mit den Bewohner:innen mehrere Begegnungslandschaften. Diese dienten nicht nur als physische Treffpunkte, sondern sollten auch soziale und emotionale Verbindungen fördern. Das Projekt brachte Menschen verschiedenster Altersgruppen, Herkunftsregionen und Geschichten zusammen – solche, die erst seit kurzem in der Unterkunft leben, und solche, die schon längere Zeit dort zu Hause sind. Gemeinsam gestalteten sie diese Orte, wodurch nicht nur Räume, sondern auch neue Formen des Miteinanders entstanden.

In diesen Monaten entwickelten ganz unterschiedliche Formen der Begegnung: Manche waren spontan und direkt, andere erforderten Zeit, Geduld und ein behutsames Herantasten. Vertrauen und Beteiligung wuchsen oft langsam, während die alltäglichen Herausforderungen des Lebens in der Unterkunft spürbar blieben. Das gemeinsame Arbeiten, Planen und Gestalten war dabei nicht immer einfach, doch es bot Raum für wertvolle Erfahrungen und neue Perspektiven auf das Zusammenleben.

Die Begegnungslandschaften wurden zu Orten, an denen nicht nur physische Barrieren überwunden, sondern auch soziale Dynamiken reflektiert und neu gestaltet werden konnten. Sie machten sichtbar, wie unterschiedlich die Bedürfnisse und Perspektiven innerhalb einer Gemeinschaft sein können – und wie wichtig es ist, Prozesse flexibel und offen zu gestalten. So war das Projekt nicht nur eine Antwort auf bestehende Herausforderungen, sondern auch ein Experiment, um Gemeinschaft in all ihrer Vielfalt erfahrbar zu machen und weiterzuentwickeln.

Kunstschaffende & Kollektive

- Wirya Budaghi

- Adnan Çelik

- Concernists Collective

- Doğukan Karakuş

- Fahrrad Kultur Kollektiv 3.000 e.V.

- Koopkultur e.V.

- Kulturlabor Trial & Error e.V.

- Mosaizistas Gbr.

- Playtronica

- Political Kitchen Collective

- Bariş Seyitvan

- Eric Tournoux

- Thomas Wienands

- Masha Zinger

Kochen.

Teilen.

Wassermelonen.

Unsere Arbeit begann auf dem zentralen Platz der Unterkunft mit einem mobilen Cooking Kiosk. Dieses Element markierte den Start des Projekts und wurde in den ersten Wochen zu einem regelmäßigen Community Café im Außenbereich – ein Ort, an dem sich Menschen zwanglos begegnen konnten.

In dieser Anfangsphase begannen wir die Treffen mit gemeinsamen Kochaktionen. Das Kochen und Essen wurde zu einer universellen Sprache, die keine großen Worte brauchte, um Menschen zusammenzubringen – unabhängig davon, woher sie kamen, welche Sprache sie sprachen oder wie alt sie waren. Zunächst zog es vor allem Kinder an, doch nach und nach schlossen sich auch Erwachsene an: Einige halfen beim Kochen, andere kamen dazu, um mitzuessen oder ihre Geschichten zu teilen. Der Kiosk wurde so zu einem Treffpunkt, der Gemeinschaft erlebbar machte und Verbindungen wachsen ließ.

Mit der Zeit entwickelte sich eine Atmosphäre, die Vertrauen schuf und Menschen näher zusammenbrachte. In den besonders heißen Sommermonaten wurde es zu unserem Ritual, gemeinsam eine riesige Wassermelone zu zerschneiden und zu essen. Für einige Bewohner:innen weckte dies Erinnerungen an die Chersoner Wassermelonen, die in der Ukraine nicht nur für ihre außergewöhnliche Süße bekannt sind, sondern während der Besatzung auch zu einem Symbol der Befreiung und Widerstandskraft wurden. Die gemeinsame Wassermelone schuf so einen Moment des Zusammenseins, in dem einfache Gesten und geteilte Erinnerungen Menschen miteinander verbanden – ein Ritual, das Freude, Erfrischung und Vertrautheit in den Alltag brachte.

Bespielen.

Bezeichnen.

Verbinden.

Der Prozess, Begegnungslandschaften gemeinsam mit den Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen der Unterkunft zu entwerfen, war ein vielschichtiger Weg, der sich über mehrere Begegnungen erstreckte. Bereits vor Beginn des Prozesses sprachen wir mit den Mitarbeiter:innen der Unterkunft, um die Möglichkeiten und Einschränkungen des Raums zu klären. Der Raum der Unterkunft war in vielerlei Hinsicht herausfordernd: Der denkmalgeschützte Asphalt des ehemaligen Flughafens, strenge Brandschutzbestimmungen und andere Sicherheitsauflagen schränkten die Gestaltungsmöglichkeiten ein. Hinzu kam die Größe der Unterkunft, die aus mehreren „Dörfern“ mit eigenen Außenräumen und einem großen zentralen Platz besteht. Diese Struktur stellte uns vor die Frage, wie wir möglichst viele Menschen erreichen und gleichzeitig die Sichtbarkeit der Aktivitäten gewährleisten konnten. Besonders an den Randbereichen der Unterkunft, die weniger zentral und schwerer einsehbar waren, bestand die Gefahr von Vandalismus. Trotzdem äußerten einige Bewohner:innen aus den Randgebieten den Wunsch nach Angeboten in ihrer Nähe. Schließlich einigten wir uns auf zwei zentrale Orte, die sowohl bespielt als auch bebaut werden konnten, um möglichst viele Menschen einzubeziehen.

Mit diesen Rahmenbedingungen näherten wir uns dem Raum auf unterschiedliche Weise – manchmal analytisch, oft spielerisch und immer mit dem Ziel, gemeinsam umsetzbare Ideen zu entwickeln. Manche Treffen begannen mit Gesprächen und kleinen oder großformatigen Skizzen, in denen die Menschen ihre Vorstellungen und Wünsche für den Raum zu Papier brachten. An anderen Tagen zeichneten wir direkt auf den Boden, markierten Linien und Formen, um die räumliche Situation sichtbar zu machen und zu verändern. Diese Praktik half, die Dynamiken des Raums intuitiv zu erfassen und erste Gestaltungsideen zu entwickeln.

Ein besonders lebendiger Moment des Prozesses entstand in einem Gespräch mit zwei jungen Frauen: eine aus einer kurdischen Familie aus Rania(ڕانیە) im Kurdistan-Irak, die andere aus Nordkurdistan in der Türkei. Sie brachten die Idee auf, eine Bühne zu schaffen – eine Bühne für Kinder zum Spielen. „Ich fragte direkt: ‚Wo soll diese Bühne sein?‘ Die Antwort kam klar und bestimmt: ‚Genau in der Mitte des Platzes.‘ Daraufhin begannen wir, unsere Ideen zu konkretisieren, zunächst durch Zeichnungen mit bunter Kreide. Gemeinsam legten wir die Größe der Bühne fest und überlegten, was dafür benötigt wird. Die beiden Frauen zeichneten den ersten Entwurf auf den Asphalt, maßen alles aus und halfen uns, den Ort für die Bühne, die sowohl für Theater als auch als Spielplatz dienen sollte, zu visualisieren.“

Der Raum wurde auch körperlich erlebt: Wir spielten, rannten und bewegten uns darin, um ihn mit Energie zu füllen und herauszufinden, wie er als Begegnungsort genutzt werden kann. Kinder und Jugendliche brachten ihre Bewegungen ein, während Erwachsene über Ruhe- und Treffpunkte nachdachten. Es entstand ein Zusammenspiel aus körperlicher Erfahrung und kreativer Reflexion.

Ein besonderer Teil des Prozesses war das gemeinsame Beleben des noch nicht gebauten Raums. Um die Vorstellungen und Ideen greifbar zu machen, organisierten wir gemeinschaftliche Aktionen: Wir hielten Lesungen ab, webten gemeinsam mit den Bewohner:innen einen „Community-Teppich“ aus alten Kleidungsstücken, färbten Stoffe und erschufen so zusammen die Atmosphäre des zukünftigen Raums. Diese Aktivitäten verwischten die Grenzen zwischen dem Vorgestellten und dem Realen und ermöglichten es uns, den Raum nicht nur zu planen, sondern ihn bereits in seiner erträumten Form erlebbar zu machen.

Ein weiterer Schritt war das Bauen von Modellen. Mal entstanden architektonische Miniaturen, die mögliche Veränderungen präzise darstellten, mal spontane Landschaften auf dem Tisch aus diversen Materialien wie Spielzeug, Plastilin und Holzklötzen. Diese improvisierten Landschaften waren weniger konkret, schufen jedoch eine Vorstellung von der Atmosphäre, die der Raum vermitteln könnte, und davon, was er für uns bedeuten kann.

Mehr

als menschliche

Nachbarschaft

Die Geflüchtetenunterkunft Columbiadamm ist die einzige in Berlin, in der Menschen mit ihren Haustieren leben dürfen. Für viele, die im Krieg und auf der Flucht alles zurücklassen mussten, sind ihre Vierbeiner nicht einfach nur Begleiter – sie sind Familienmitglieder, die Halt und Trost spenden. Gleichzeitig möchten die Menschen ihren Tieren Schutz, Geborgenheit und die Nähe geben, die auch die Tiere nach den traumatischen Erfahrungen von Krieg und Flucht dringend brauchen. Diese Beziehung ist ein gegenseitiger Anker, der beiden Seiten hilft, in einer Zeit des Verlusts und der Unsicherheit Stabilität zu finden. Doch das Leben in einer Unterkunft, in der viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, bringt Herausforderungen mit sich. Die Bewohner:innen haben oft ganz unterschiedliche Beziehungen zu Tieren: Einige haben Angst vor Hunden, andere leiden unter Allergien, und wieder andere verstehen die Bedeutung der Haustiere für ihre Halter:innen nicht. Hinzu kommen die Tiere selbst, die in der ungewohnten Umgebung oft gestresst und verängstigt sind. Diese Spannungen führen nicht selten zu Konflikten, besonders wenn die Tiere nicht überall akzeptiert werden.

Um die „tierische Nachbarschaft“ sichtbarer zu machen und kleine Impulse für ein besseres Miteinander zu setzen, haben wir die „Pet Neighborhood Days“ ins Leben gerufen. An diesen Tagen standen die Haustiere im Mittelpunkt: Es gab Beratungsgespräche mit Tierärzt:innen, die Bewohner:innen praktische Tipps für die Versorgung ihrer Tiere gaben. Wir organisierten Siebdruckaktionen, bei denen T-Shirts und Taschen mit Tiermotiven bedruckt wurden, und gestalteten gemeinsam Buttons zum Thema Haustiere, die als sichtbares Zeichen für die tierische Nachbarschaft getragen wurden. Eine Bewohnerin, selbst Hundehalterin, backte Lebkuchen in Form von Hunden und Katzen und verteilte sie in der Nachbarschaft. Diese liebevolle Initiative brachte Menschen ins Gespräch und machte die Tiere auf eine freundliche, alltägliche Weise sichtbarer. Die Gespräche und Aktivitäten stärkten die tierische Nachbarschaft und rückten die Bedürfnisse der Tiere in den Fokus.

Dabei wurde immer deutlicher, wie wichtig es den Bewohner:innen ist, dass ihre Tiere auch in der Unterkunft einen eigenen Raum haben. In der Unterkunft, wo viele Menschen auf engem Raum leben, fehlen oft positive Reize, die für das Wohlbefinden von Haustieren entscheidend sind. Zwar gibt es auf dem nahegelegenen Tempelhofer Feld einen Auslauf- und Spielplatz für Hunde, den wir den Bewohner:innen ans Herz legten. Dennoch war der Wunsch nach einem Platz in der Unterkunft groß – einem Ort, der sowohl praktische Bedürfnisse erfüllt als auch spontane Begegnungen ermöglicht. Aus diesen Gesprächen entwickelte sich die Idee, einen Platz zu schaffen, an dem Hunde spielen und trainieren können.

Das kleine

Amphitheater

Die Idee, ein kleines Amphitheater zu schaffen, entwickelte sich im Laufe des Prozesses aus Gesprächen und Skizzen mit den Bewohner:innen der Unterkunft. Ursprünglich wurde eine runde Bühne vorgeschlagen, die Platz für Spiele und Aufführungen bieten sollte. Diese Idee wurde weitergedacht und führte schließlich zur Gestaltung eines Amphitheaters – einem Ort, der nicht nur Bühne, sondern auch Sitzmöglichkeiten und Raum für verschiedene Begegnungen bietet.

Der Bauprozess war geprägt von einer lebendigen Dynamik. Menschen aller Generationen beteiligten sich, unabhängig davon, ob sie eine gemeinsame Sprache hatten. Die Kommunikation erfolgte oft nonverbal – durch Gesten, gemeinsames Arbeiten und das Zeigen von Ideen. Es war ein ständiges Kommen und Gehen: Manche blieben nur kurz, um zu sehen, was gerade geschieht, andere kehrten immer wieder zurück und arbeiteten stundenlang mit. Jeder brachte sich auf seine Weise ein.

Im Laufe der Arbeit wurden einige der ursprünglichen Vorschläge angepasst. Neben der runden Sitzform des Amphitheaters waren zunächst kleine Tische und Bänke geplant, inspiriert von den Ideen der Bewohner:innen. Doch es wurde schnell klar, dass leichte, mobile Elemente auf dem Platz nicht lange erhalten bleiben würden. Stattdessen entstanden mehrere stabile Tische in unterschiedlichen Höhen, die vielseitig genutzt werden können – sei es für Workshops, gemeinsames Essen oder andere Aktivitäten.

Einer der Tische erhielt eine besondere Gestaltung: Gemeinsam mit den Bewohner:innen wurde er mit einem Mosaik verziert. Während wir daran arbeiteten, erzählten wir uns Geschichten, tauschten Techniken aus und sprachen darüber, was die einzelnen Teile bedeuten könnten. Das Zusammensetzen der Mosaikstücke spiegelte den gesamten Prozess wider: Einzelteile wurden zu einem Ganzen verbunden und schufen etwas Neues. Ergänzend wurde der Platz durch einige begrünte Elemente gestaltet, die den Raum auflockern und einen einladenden Charakter schaffen sollten.

Am Ende entstand ein Ort, der nicht nur gebaut, sondern im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam geschaffen wurde. Das Amphitheater mit den dazugehörigen Tischen bietet Platz für Gespräche, Begegnungen und Aktivitäten. Es zeigt, wie durch praktische Zusammenarbeit etwas entsteht, das über die Bauzeit hinaus bestehen bleibt – ein Treffpunkt, der die Dynamik und Vielfalt des gesamten Prozesses sichtbar macht.

Das kleine Amphitheater mit dem dazugehörigen Tischensemble wurde in Zusammenarbeit mit dem Concernists Collective, den Künstlern Wirya Budaghi und Bariş Seyitvan sowie den Bewohner:innen der Gemeinschaftsunterkunft realisiert. Die Mosaikarbeiten entstanden gemeinsam mit dem Mosaizistas-Kollektiv und den Bewohner:innen.

Tee

und

die Kunst

der

Nachbarschaft

Unsere Begegnungen in der Unterkunft mit einer kurdischen Familie aus Sulaimaniyya führten zu etwas Besonderem: einer Einladung zum Tee. Die Familie, die regelmäßig an unseren Treffen teilnahm und die Begegnungslandschaft mit uns entwickelte, öffnete uns ihr Zuhause und bot uns einen Raum der Wärme und Gastfreundschaft.

Wir saßen auf dem Boden ihres kleinen Containers, tranken starken, aromatischen Tee und aßen selbst gebackenes Gebäck aus Mehl, Zucker und Butter, verfeinert mit Nüssen. Gemeinsam sprachen wir über den Alltag – hier und dort –, über Erinnerungen und die Perspektiven, die wir miteinander teilten. In diesen Momenten zeigte sich, dass Nachbarschaft mehr ist als räumliche Nähe – sie entsteht durch Offenheit, gegenseitige Wertschätzung und das Teilen von Erfahrungen.

Wie

ein Rückzugsort

lebendig

wurde

Die zweite Begegnungslandschaft entstand in einem Bereich zwischen zwei Häusern der Unterkunft, die vor allem für Aktivitäten und Programme für Kinder und Jugendliche genutzt werden. Der Außenbereich bot optimale Voraussetzungen, um einen Ort speziell für junge Menschen zu schaffen – einen Platz, an dem sie draußen sitzen, liegen oder sich in kleinen Nischen mit Freund:innen zurückziehen können. Die Gestaltung sollte Räume schaffen, die sowohl Rückzug als auch Begegnung ermöglichen. Neben den Rückzugsorten wurde ein großer Gemeinschaftstisch geplant, der Raum für kreatives Arbeiten, gemeinsame Projekte oder den Austausch in der Gruppe bietet.

Doch während der Bauzeit entwickelte der entstehende Ort eine ganz eigene Dynamik. Kinder und Jugendliche kamen immer häufiger dazu, je weiter die Gestaltung voranschritt. Sie kletterten auf die Dächer, balancierten über Abstände, sprangen von einem Dach auf das nächste und nutzten die Elemente, um sich den Raum auf ihre Weise anzueignen. Der Ort wurde zum Schauplatz lebhafter Erkundungen: Sie liefen, spielten und verbanden die einzelnen Elemente zu ihrem eigenen Spielfeld.

Diese intensive und körperliche Aneignung brachte nicht nur Leben in den Raum, sondern auch neue Fragen und Herausforderungen: Wie können wir darauf vertrauen, dass junge Menschen ihre Fähigkeiten und Grenzen selbst einschätzen können? Wie lässt sich ein solcher Ort so gestalten, dass er die Sicherheit gewährleistet, ohne seine Offenheit und Lebendigkeit zu verlieren? Und was passiert, wenn er den Sicherheitsstandards nicht entspricht – muss er dann möglicherweise wieder abgebaut werden?

Es kam zu Beschwerden über die Lautstärke und zu Sicherheitsbedenken seitens der Nachbarschaft und der Unterkunftsleitung. Als erste Reaktion wurde ein Schild angebracht, das das Klettern auf die Dächer verbot und die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder betonte. Doch diese Maßnahme konnte die grundlegenden Fragen nicht lösen: Wie behält man die lebendige Dynamik eines solchen Ortes bei, ohne die Sicherheit und Akzeptanz zu gefährden?

Wir blieben mit diesen offenen Fragen zurück – Fragen, die für die Gestaltung und Erhaltung lebendiger Begegnungslandschaften zentral sind. Wie schafft man Räume, die sowohl die Bedürfnisse der jungen Menschen nach Bewegung, Freiheit und Selbstbestimmung berücksichtigen als auch den Anforderungen an Sicherheit und Rücksichtnahme gerecht werden? Die Balance zwischen Vertrauen und Schutz, zwischen lebendiger Nutzung und geregeltem Miteinander bleibt eine Herausforderung, die jede Begegnungslandschaft prägt.

Am Ende stand ein Ort, der nicht nur als Rückzugsraum konzipiert wurde, sondern durch die Aneignung der jungen Menschen weit darüber hinauswuchs – ein Spiegel der Dynamik und Vielfalt, die Nachbarschaft in all ihren Facetten ausmacht.

Der Sitz- und Rückzugsort wurde in Zusammenarbeit mit dem Architekten Thomas Wienands und den Bewohner:innen der Gemeinschaftsunterkunft realisiert.

Fliegende

Nachbarschaften

treffen auf

Radical

Playgrounds

Parallel zu unserem Projekt besuchten wir mit Familien aus der Unterkunft die „Radical Playgrounds“ am Gropius Bau – ein Kunstparcours, der zum Spielen und Interagieren einlud. Nach dem Rückbau der Ausstellung erhielten wir Materialien zur Wiederverwendung: eine Variation des Maxi-Baukastens von Raul Walch und zwei „Quasi-Objects“ von Agnieszka Kurant.

Die „Quasi-Objects“, die in der Ausstellung als interaktive Spielobjekte dienten, fanden in der Unterkunft eine neue Funktion: Ihre Spielplatten wurden in den Gemeinschaftstisch der Sitz- und Rückzugslandschaft integriert, die Puzzleteile des Maxi-Baukastens zu flexiblen Sitzkissen. In diesem neuen Kontext verwandelten sich die Objekte erneut und wurden Teil eines lebendigen Alltagsraums. So trafen die Ideen von Radical Playground auf die spezifischen Bedürfnisse der Unterkunft und zeigten, wie vielseitig spielerische Elemente in neuen Zusammenhängen wirken können.

Nach

der

Bauphase

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten füllten vielfältige Aktivitäten die neuen Begegnungslandschaften mit Leben. In den letzten warmen Oktoberwochen wurde zusammen gekocht, interaktive Musikperformances luden zum Mitmachen ein, und Konzerte verwandelten den Platz in eine mehrsprachige Bühne – mit Klängen auf Kurmancî, Soranî, Türkisch, Arabisch und Farsi. Auch für Kinder gab es besondere Momente: Kleine Workshops erkundeten spielerisch Wege zur Konfliktlösung und boten Raum für Austausch. Beim Fahrradkino wurden die Teilnehmenden selbst zur Energiequelle: Mit jedem Tritt in die Pedale brachten sie die Projektionen zum Leuchten und gaben dem Ort eine ganz eigene Dynamik.

Zwischen

Leine

und

Freiheit

Die Idee, einen Spielplatz für Hunde zu schaffen, entstand aus dem Wunsch, Bewegung und Begegnung auch für die tierischen Nachbarn zu ermöglichen. Schon früh begannen wir, Ideen und Entwürfe für diesen Ort zu entwickeln.

Der Spielplatz sollte auf dem zentralen Platz, aber etwas abseits liegen, um andere Bewohner:innen nicht zu stören. Es gab viel zu beachten: Ein Zaun war nicht erlaubt, die Hunde mussten stets an der Leine bleiben, und die gesamte Fläche musste für andere Zwecke zugänglich bleiben. In den Entwürfen berücksichtigten wir all diese Einschränkungen.

Eine Bewohnerin schlug vor, den Spielplatz an einen weniger zentralen Ort zu verlegen. Für sie bot diese Idee Vorteile: mehr Ruhe für die Tiere und ihre Halter:innen und gleichzeitig die Möglichkeit, dass Menschen, die keine Tiere in ihrer Nähe wollten, nicht auf dem zentralen Platz mit ihnen konfrontiert würden. Doch diese Option wurde wegen der Gefahr von Vandalismus verworfen. Der zentrale Platz blieb die einzige Möglichkeit.

Zwei Wochen vor dem geplanten Baubeginn änderte sich plötzlich alles. Die Leitung der Unterkunft zog die Erlaubnis zurück. Aus Sicherheitsgründen, hieß es, und weil die Bewohner:innen mit Haustieren in absehbarer Zeit nicht mehr an diesem Ort bleiben würden. Die Entscheidung war ein Rückschlag, doch sie führte zu einem Kompromiss: Statt eines festen Platzes wurden die Spielgeräte mobil gestaltet, sodass sie nach jeder Nutzung abgebaut werden konnten.

Auch wenn der geplante Spielplatz nicht in der ursprünglich angedachten Form umgesetzt wurde, war der Prozess selbst entscheidend. Es ging uns nicht nur um das Bauen, sondern darum, etwas in Bewegung zu bringen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Der Prozess wurde zu einem Raum für Gespräche, Ideen und Perspektiven. Es war ein Versuch, den Bedürfnissen der Tiere und ihrer Halter:innen einen Platz zu geben, mitten in einer Gemeinschaft, die sich in ständiger Veränderung befindet.

Der mobile Hundespielplatz entstand in Kooperation mit der Künstlerin und Gründerin von dogschkola Maria Kovaleva und Interior-Designer Eric Tournoux sowie den Bewohner:innen der Gemeinschaftsunterkunft.

Mein Weg

zum

Empowerment

In der Geflüchtetenunterkunft am Columbiadamm leben Menschen mit vielfältigen Geschichten, Erfahrungen und Perspektiven auf engem Raum zusammen. Diese Vielfalt kann bereichernd sein, bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Nicht immer ist den Bewohner:innen bewusst, dass bestimmte Worte oder Handlungen verletzend wirken können. Gleichzeitig fehlen oft Strategien, um auf diskriminierende Situationen zu reagieren oder diese zu adressieren. Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage: Wie können wir diese Themen aufgreifen, ohne belehrend zu wirken, und gleichzeitig die Bewohner:innen in ihrer aktuellen Lebensrealität erreichen? Dabei suchten wir nach einem Ansatz, der nicht nur sensibilisiert, sondern auch praktische Fähigkeiten vermittelt – und das auf eine Weise, die sowohl zugänglich als auch relevant für den Alltag ist.

Ein zentraler Aspekt des Lebens in der Unterkunft ist das Erlernen der deutschen Sprache. Viele Bewohner:innen sind motiviert, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, um im Alltag selbstständiger zu werden. Dieser Bedarf wurde zum Ausgangspunkt für unsere Überlegungen: Wie könnte ein Format aussehen, das Sprachförderung mit einem Bewusstsein für Diskriminierung verbindet?

Um das Spiel zu entwickeln, wollten wir zunächst besser verstehen, wie das Leben in der Unterkunft aussieht, welche Situationen die Menschen dort erleben, welche Konflikte auftreten und welche Bedürfnisse sie haben. Auch die Umgebung der Unterkunft spiegelte diese Dynamiken punktuell wider: Im Außenbereich fanden sich vereinzelt an Wänden gekritzelte Sprüche, die verletzend oder diskriminierend sein konnten. Solche Beobachtungen flossen in die Gestaltung des Spiels ein, das reale Erfahrungen und Herausforderungen aufgriff.

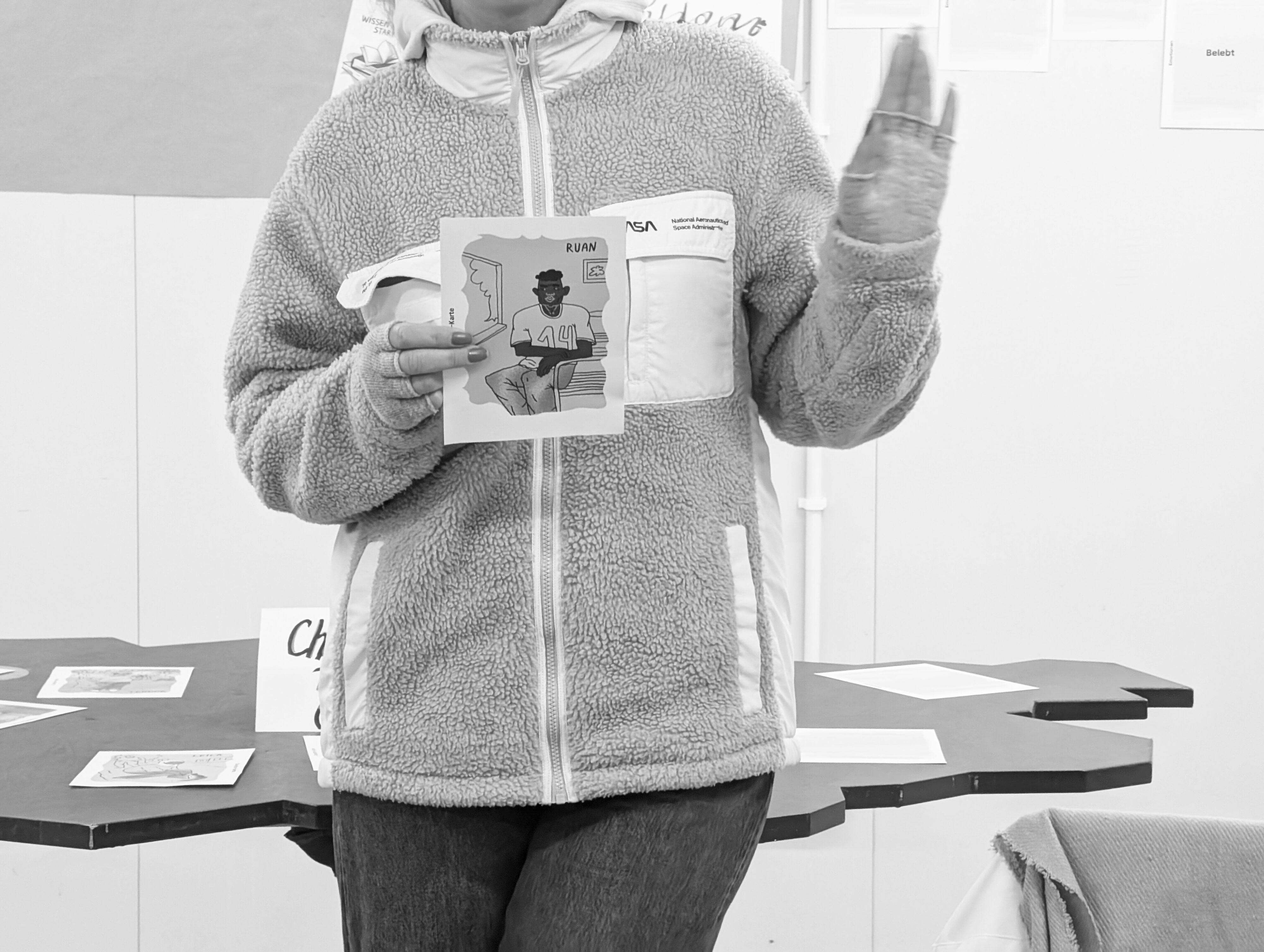

Das Sprachkartenspiel „Mein Weg zum Empowerment“ wurde inspiriert durch das Projekt „Play for your Rights! – Innovative medienpädagogische Strategien gegen Sexismus und Diskriminierung“. Es basiert auf Charakteren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Hintergründen. Diese Figuren werden mit diskriminierenden Kommentaren konfrontiert, die auf Vorurteilen oder Stereotypen beruhen – etwa wegen ihres Aussehens, Verhaltens oder ihrer Herkunft. Die Spieler:innen analysieren diese Situationen, versetzen sich in die betroffenen Charaktere hinein und entwickeln passende Antworten. Dabei lernen sie nicht nur die Sprache, sondern üben auch Empathie und stärken eine diskriminierungskritische Haltung.

In den Workshops setzten sich die Teilnehmenden intensiv mit den Inhalten auseinander. Sie erlernten, verletzende Kommentare zu erkennen, darauf zu reagieren und ihre eigenen Gefühle und Erfahrungen sprachlich auszudrücken. Das Spiel bot einen geschützten Raum, um über Diskriminierung zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Die Spielmechanik förderte nicht nur sprachliche Kompetenzen, sondern auch Handlungskompetenzen: Wie kann ich in herausfordernden Situationen meine Perspektive klar kommunizieren? Wie setze ich mich für mich selbst und andere ein?

Sprache wurde dabei mehr als nur ein Werkzeug zur Verständigung. Sie ermöglichte es, Bedürfnisse zu artikulieren, sich zu schützen und aktiv zu handeln. Die deutsche Sprache zu lernen bedeutete für die Teilnehmenden, eine Stimme zu finden und sich sichtbar zu machen – in der Unterkunft und darüber hinaus.

Empowerment ist kein einmaliger Akt, sondern ein fortlaufender Prozess. Mit „Mein Weg zum Empowerment“ wurde ein kleiner, aber bedeutender Schritt unternommen, um diesen Weg zu beschreiten – ein Spiel, das Sprache, Bewusstsein und Handlungskompetenz auf besondere Weise verband.

Das Sprachkartenspiel „Mein Weg zum Empowerment“ entstand in Kooperation mit dem Kollektiv „Political Kitchen“.

Nachbarschaften

gestalten

Das Projekt „Fliegende Nachbarschaften“ hat gezeigt, dass Nachbarschaft in Gemeinschaftsunterkünften nicht selbstverständlich ist, sondern aktiv gestaltet und verhandelt werden muss. Nachbarschaft entsteht nicht allein durch räumliche Nähe, sondern durch geteilte Erfahrungen, Begegnungen und das Aushandeln von unterschiedlichen Bedürfnissen. Die künstlerischen und baulichen Interventionen boten hierfür eine wichtige Grundlage, indem sie Räume schufen, die flexibel genutzt und individuell interpretiert werden konnten. Solche Orte ermöglichten sowohl Rückzug als auch Gemeinschaft und brachten Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Lebensrealitäten zusammen.

Die Beteiligung der Bewohner:innen war ein zentraler Aspekt, um soziale Barrieren zu überwinden. Nicht alle nahmen auf dieselbe Weise teil: Manche brachten Ideen ein, andere halfen beim Bau, wieder andere beobachteten zunächst nur. Diese Offenheit ließ unterschiedliche Formen der Mitwirkung zu und sorgte dafür, dass sich Menschen auf ihre Weise einbringen konnten. Der Prozess zeigte, dass Partizipation nicht linear verläuft und Zeit braucht, um Vertrauen aufzubauen und Engagement zu fördern. Gleichzeitig wurde deutlich, dass nicht alle Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt werden können und Kompromisse unvermeidlich sind.

Das Miteinander wurde besonders durch Aktivitäten gestärkt, die keine Sprache voraussetzten, wie gemeinsames Arbeiten, Spielen oder Kochen. Solche interaktiven Formate reduzierten die Distanz zwischen den Menschen und förderten Empathie. Allerdings traten auch Spannungen zutage, etwa durch unterschiedliche Erwartungen an die Nutzung der Räume oder durch Konflikte im Zusammenleben. Diese Momente machten sichtbar, wie wichtig es ist, Räume nicht nur als physische Orte zu gestalten, sondern auch als soziale Lernräume, in denen Dynamiken reflektiert und neue Formen des Umgangs erprobt werden können.